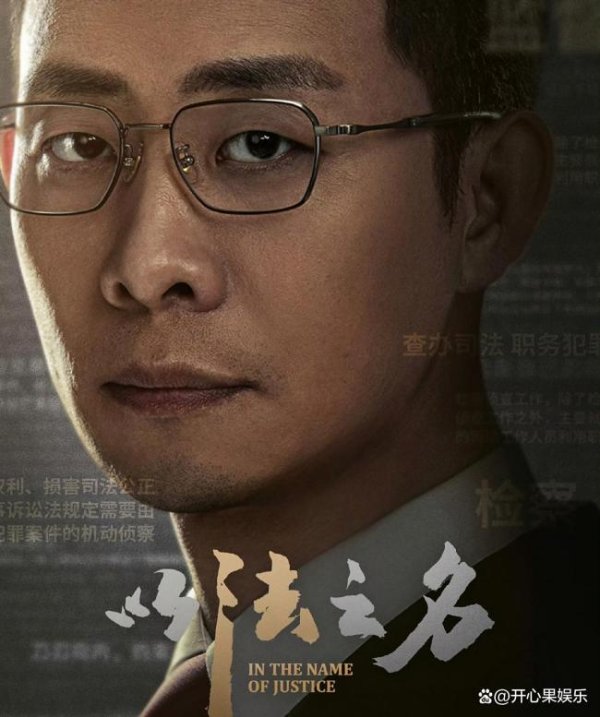

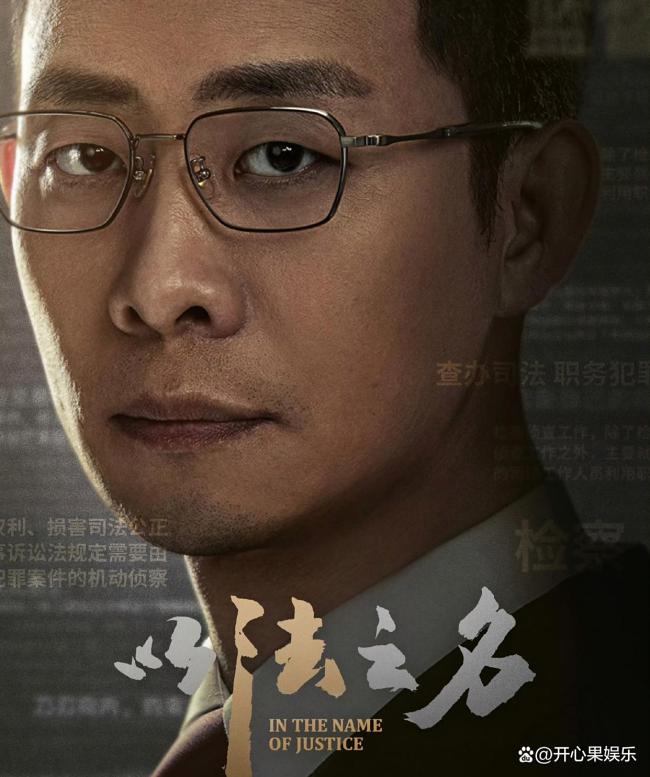

媒体人:《以法之名》洪亮是孤勇者 从“孤勇者”到“灰度生存者”!2025年6月24日,电视剧《以法之名》的镜头缓缓扫过海东省检察院第十一部的走廊。张译饰演的检察官洪亮握着圆珠笔,反复敲击着面前的辞职报告。这个中年检察官在体制内经历种种磨砺后,以一种近乎自嘲的姿态悦配资,拉开了中国法治剧转型的大幕。在公检法题材同质化严重的当下,张译塑造的“灰度生存者”形象,将传统政法剧中的“孤勇者”,重构为充满现代性困境的复杂个体,令人耳目一新。

在传统政法剧中,主角往往被赋予“完美英雄”的叙事使命。像《人民的名义》中的侯亮平、《狂飙》中的安欣,都因人物形象单薄而饱受观众诟病。而在《以法之名》里,张译赋予洪亮“怂”与“勇”的双重矛盾特质,完成了对司法角色的人性化重构。剧中,洪亮作为省检察院第十一部的检察官,肩负着调查司法系统内部渎职问题的特殊职责悦配资,这让他成为了同事眼中的“异类”。张译通过诸多细节,生动展现出洪亮的困境:他在走廊热情地与同事打招呼,回应他的却常常是“砰”的关门声;面对上级要求放弃调查的压力,他硬刚的眼神与微微颤抖的指尖形成鲜明反差;当独自面对身份不明的“知情人”时,那谨小慎微的步态、欲言又止的表情,将一个被体制边缘化的司法工作者刻画得淋漓尽致。

这种表演本质上是对“主旋律角色”的祛魅。导演傅东育表示:“我们需要的不是符号化的英雄悦配资,而是能在伦理困境中挣扎的真实个体。”张译采用收敛式的表演方式,把洪亮从“执法机器”还原成“有血有肉的人”。在第四集,当洪亮得知同窗好友乔振兴的死与司法腐败有关时,没有选择嚎啕大哭的戏剧化宣泄,也没有立即展开调查的程式化反应,而是独自在办公室反复擦拭眼镜,用沉默的肢体语言细腻地传递出内心的痛苦与撕裂,将表演推向高潮。

面对“角色同质化”的质疑,张译在《以法之名》中展现出了非凡的创造力。他摒弃了《狂飙》中安欣“苦闷标配”式的表演,转而通过“控制型表演”,构建出角色的复杂性。在质问嫌疑人时,他刻意压低嗓音,用沙哑的声线传递威严;而在与妻子通话时,又瞬间转为温柔的语调。这种声音的“断层式”切换,精准地对应了角色在不同场景下的心理状态。当洪亮在辞职报告上签字时,握笔的右手突然停顿,这短短0.3秒的微表情被观众捕捉为“理想与现实拉扯”的隐喻。张译通过控制肢体动作的幅度,让角色的情绪层次更加丰富。在检察院大楼的场景中,他总是站在画面的边缘位置,这种“边缘化站位”与角色在体制中的处境形成巧妙互文。而当需要展现权威时,他又会突然占据画面中心,通过空间位置的转换,传递出角色内心力量的积蓄。

这些表演策略取得了显著成效。该剧播出后,“洪亮 真实”“张译 演技突破”等话题在社交媒体的阅读量突破5亿次。许多法律从业者感慨:“洪亮就是我们身边的检察官,既有软弱的一面,也有坚持的信念。”

《以法之名》引发的争议,本质上是法治剧创作范式转型带来的阵痛。当部分观众质疑“检察官私自解开嫌疑人手铐”等情节脱离现实时,张译的表演提供了另一种解读角度——他通过略带喜感的“怂”,消解了传统政法剧的严肃感,赋予角色更多人性温度。这种创新源于对行业生态的深刻洞察。在主旋律作品扎堆的当下,张译选择在类型化框架中注入现实主义基因。他直言:“观众不是讨厌主旋律,而是讨厌被说教。”因此,在《以法之名》中,他刻意弱化“英雄叙事”,通过洪亮与妻子的日常对话、和同事的职场互动等生活化场景,增强角色的可信度。从数据上看,这种策略成效显著。该剧豆瓣评分7.7分,其中“角色真实”“演技在线”等关键词占比达62%,远高于同类作品的45%。更值得关注的是,35岁以下的年轻观众占比达58%,证明张译的表演成功打破了法治剧的受众壁垒。

面对“演技固化”的质疑,张译展现出了职业演员的清醒与自省。他曾在获奖时坦言:“这两年接了太多戏,自己都烦自己了。”这种自我反思促使他在《以法之名》中主动求变。与《三大队》中程兵的“执拗”不同,洪亮身上呈现出“妥协与坚持”的双重性。张译通过设计“辞职 - 反悔”的情节弧线,让角色更具成长空间。他摒弃以往角色中“外放式”的表演风格,转而通过微表情传递内心波动。比如在调查乔振兴之死时,他仅用眨眼频率的变化,就细腻地表现出从怀疑到确信的心理转变。为了塑造好洪亮这个角色,张译深入检察院体验生活,仔细观察真实检察官的工作状态。这种“沉浸式创作”让他的表演充满职业质感。剧组工作人员透露,张译为了设计洪亮的肢体语言,连续两周每天观察法律从业者的行为习惯,甚至为此推掉了两个商业代言。但他的付出也收获了丰厚回报——该剧播出后,多地检察院邀请张译参与普法宣传,充分证明他的表演成功搭建起了艺术与现实之间的桥梁。

《以法之名》的意义不仅在于它是一部法治剧,更在于通过张译的表演,重新定义了主旋律作品的美学边界。当洪亮在法庭上说出“法律不是冰冷的条文,而是有温度的正义”时,张译用近乎克制的表演让这句话升华为一种信仰。这种表演策略本质上是对“法治中国”叙事的重构。在扫黑除恶常态化的背景下悦配资,张译通过洪亮这个角色,将“刀刃向内”的司法改革转化为一个个具象化的人性故事。他的表演证明,主旋律作品完全可以摆脱说教,通过真实可感的人物塑造,传递法治精神的核心价值。当《以法之名》的片尾曲响起,洪亮站在检察院大楼前凝视远方的镜头,与张译在《士兵突击》中史班长的经典回眸形成了跨越时空的呼应。20年间,张译从军旅剧的配角成长为法治剧的主角,他的表演轨迹恰是中国影视行业转型的缩影——在类型化的浪潮中,唯有坚持对人性深度的开掘,才能让主旋律作品真正走进观众的内心。

迎客松配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。