此文前融可赢配,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后第一时间为您推送新的文章,您的支持是我坚持创作的动力~

文|避寒 编辑|避寒

2007年,23岁的陈嘉澍站在美国国务院的颁奖台上,手里握着价值200万人民币的富布莱特奖学金。

全球27个获奖者,他是唯一的中国人。台下有人问他毕业后的打算,他说要回国。

这话听起来像客套,美国人没当真。六年后,这个拿着美国纳税人的钱培养出来的博士,真回去了。

更让美国人没想到的是,他回国后做的事,直接打破了西方在车载雷达芯片领域的垄断。

在交换生项目中看到技术鸿沟

2006年秋天,陈嘉澍坐在美国梅隆大学的实验室里,盯着示波器上跳动的波形发呆。

他是香港城市大学电子工程专业的学生,刚来美国做交换生三个月。这个学期的课题是研究集成电路,说白了就是车上那些能\"看见\"障碍物的雷达传感器核心部件。

实验室里摆着几块德国博世公司的雷达模组,拆开一看,芯片用的是砷化镓工艺。陈嘉澍翻了翻资料,这种工艺性能好,频率高,缺点是贵得离谱。

一颗芯片成本要几百美元,装一套完整的雷达系统得上万块。

他问导师能不能用便宜的CMOS工艺做?

导师摇头说做不了,CMOS晶体管在77GHz这么高的频率下损耗太大,信号还没发出去就衰减完了。这是业界共识,不是你一个学生能改变的。

陈嘉澍没接受这个答案,他花了两个月时间推导电路模型,发现问题不在工艺本身,而在设计思路。

传统架构是直接放大高频信号,损耗当然大。如果换一种方式,先降频再放大,理论上完全可行。

他把这个想法写成论文,题目叫《无线射频集成电路》。论文里没有复杂的公式堆砌,就是一步步拆解问题,提出解决方案。

2007年4月,美国国务院启动第一届富布莱特科学奖学金评选。这个项目是美国科学交流计划的一部分,说穿了就是用钱吸引全球最聪明的脑袋来美国。

奖学金覆盖全部学费、生活费、学术会议开支,折算下来超过200万人民币。

全球70多个国家的学生递交申请,最后选出27人。陈嘉澍凭那篇论文拿到名额,评委会给的评语是代表了未来无线通信发展的方向。

拿到奖学金那天,陈嘉澍给宁波的爷爷打电话报喜。老人家在电话那头沉默了几秒,问拿了人家的钱,还能回来吗?

陈嘉澍说能。

在伯克利实验室验证\"不可能\"

2007年秋天,陈嘉澍进入加州大学伯克利分校,师从无线集成电路领域的权威Ali Niknejad教授。

Niknejad是伯克利无线通信研究中心的负责人融可赢配,手下有二十多个博士生。第一次组会,他给每个新生布置了课题。

轮到陈嘉澍,Niknejad直接让他继续研究CMOS毫米波,把理论变成实际电路。

这个课题听起来简单,做起来全是坑。

首先是射频前端设计。

传统毫米波电路用的是平面波导结构,体积大,成本高。陈嘉澍改用集成化设计,把发射、接收、混频、滤波全部塞进一颗芯片里。这么做的难度在于,不同模块之间会互相干扰,信号串扰一旦控制不好,整个电路就是一堆废铁。

他花了半年时间调参数,测试了上百种布局方案。2008年3月,第一版芯片流片回来,接上电源,示波器上什么都没有,失败。

第二版改进了屏蔽结构,信号出来了,频率不对,再失败。

第三版,频率对了,功率不够。继续改。

2009年初,第四版芯片终于达到设计指标,陈嘉澍把测试数据整理成论文,投稿到国际固态电路大会。这是集成电路领域的奥运会,全球每年只接收200篇左右的论文,录取率不到15%。

论文被接收了,不仅接收,还拿到了Jack Kilby杰出学生论文奖,全球每年只有一个人能拿这个奖。

接下来三年,陈嘉澍的研究成果又三次登上ISSCC。他带团队做出了世界首款60GHz WiGig CMOS SoC芯片,证明了CMOS工艺在毫米波频段的可行性。

博士毕业前,硅谷几家科技公司来挖人。有公司直接开价年薪150万美元起,配股票期权,在加州买房的首付我们帮你出。

陈嘉澍拒绝了,他看中的不是薪水,而是国内市场的空白。

2013年,中国汽车市场的毫米波雷达100%依赖进口。博世、大陆、德尔福这些国际巨头把持着整个产业链,一套77GHz雷达系统卖到车厂手里要两三千美元。核心芯片技术完全被卡住,国内企业连模仿的机会都没有。

陈嘉澍想做的事很简单,把这个技术带回去,让中国车厂用得起自己的雷达。

用五次流片攻克\"从0到1\"

2014年春天,陈嘉澍在上海注册了加特兰微电子公司。

启动资金是他自己的积蓄加上天使轮融资,一共不到2000万。租了张江高科技园区一间200平米的办公室,招了十几个人,全是从伯克利、斯坦福这些学校回来的博士。

第一个任务:设计出一颗能用的77GHz CMOS雷达芯片。

听起来简单,实际上是从0到1的死磕。

在伯克利做研究,可以慢慢试错,有学校的晶圆厂支持,流片成本有人买单。创业不行,每一次流片都是真金白银,一次失败就是几百万没了。

陈嘉澍把团队分成三组:射频前端组、基带算法组、封装测试组。每组都有明确的指标:功耗、灵敏度、抗干扰能力,一项都不能差。

2014年10月,第一版芯片设计完成,送到台积电流片,三个月后芯片回来,测试结果不理想。发射功率达标,接收灵敏度不够,信噪比差了3个dB。

问题出在设计上。陈嘉澍带着团队重新推导电路,调整晶体管尺寸,优化布局布线。2015年6月,第二版芯片流片。

这一版性能上来了,新问题又出现了:芯片在高温环境下不稳定。车规级芯片要求零下40度到125度都能正常工作,第二版在80度以上就开始漂移。

温度补偿电路得重新设计,第三版、第四版,每一次流片都在解决上一版暴露出来的问题。

最难的是测试环节。国内没有成熟的毫米波雷达测试设备,国外供应商要么不卖,要么价格高得离谱。团队只能自己搭测试平台,从信号源、频谱仪到暗室环境,一点点攒起来。

2017年3月,第五版芯片终于通过全部车规认证测试。这是全球第一颗采用CMOS工艺的77GHz车规级雷达射频芯片,成本只有传统砷化镓方案的40%。

芯片出来了,还得让车厂认可,陈嘉澍带着样品跑了十几家车企,大部分人的反应是国产芯片?能用吗?

他没多解释,直接把测试报告摆出来:探测距离、角度分辨率、速度精度,每一项指标都不比国际巨头的产品差。

2017年下半年,第一家车企下了试产订单。2018年,加特兰的芯片正式装车量产。

从\"追赶者\"到\"定义者\"

2019年,加特兰推出集成雷达基带处理的SoC芯片。

这颗芯片把射频前端、信号处理、目标识别算法全部集成在一起,雷达厂商拿到手直接能用。开发周期从一年缩短到三个月,成本再降30%。

车企的态度开始转变,原来是\"能不能用\",现在变成\"什么时候能供货\"。

2020年,加特兰又拿出AiP技术,把天线阵列和芯片做成3D封装。整个雷达模组的尺寸缩小到硬币大小,可以装在车门、后视镜这些以前塞不进雷达的地方。

这个技术打开了新市场,车身内生命体征探测、电动门防夹、后排乘客监测,这些应用场景以前用摄像头,现在有了更好的选择。

毫米波雷达的优势在于不受光线影响,能穿透遮挡物,还能检测到呼吸、心跳这种微弱动作。装在车内顶棚上,可以防止儿童或宠物被遗忘在车里。

到2024年底,加特兰的芯片出货量突破1000万片,服务超过200款车型,是中国唯一量产供应车规级77GHz雷达芯片的企业。

陈嘉澍没停下来,他带团队在做4D成像雷达,能同时测量目标的距离、速度、水平角度和垂直角度。传统雷达只能告诉你前面有个物体,4D雷达能告诉你这个物体的轮廓、姿态、运动趋势。

这个技术对L3级以上自动驾驶至关重要。激光雷达贵,摄像头受天气影响大,毫米波雷达是唯一能全天候工作、成本可控的。

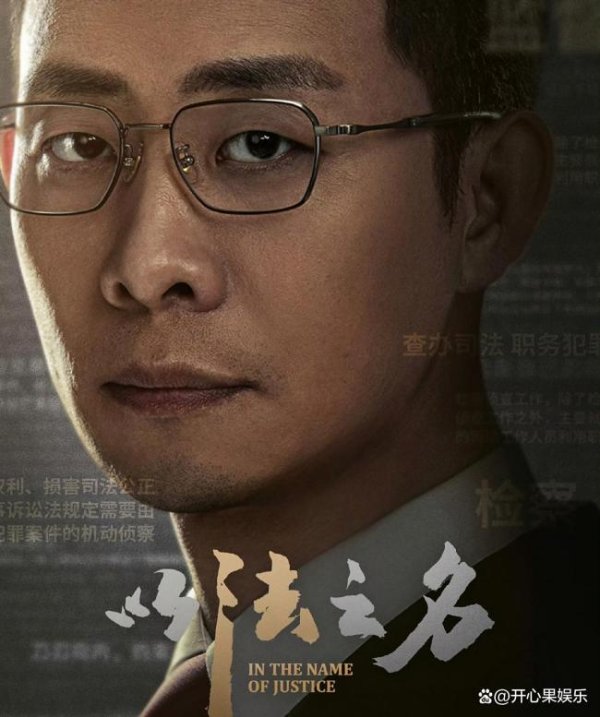

2024年12月12日,中国半导体行业协会IC设计分会颁奖典礼在上海举行。陈嘉澍获得\"IC设计业年度企业家提名\"称号,全年只有三个人拿到这个奖。

颁奖台上,有记者问他当年拿美国奖学金出国,现在做的事是不是在跟美国竞争?

陈嘉澍说不是竞争,是填补空白,中国需要这个技术,我学会了,就该拿回来用。

他顿了顿,又说美国人培养我的时候,可能没想到我会回来做这件事。那是他们的失算,不是我的问题。

从2007年拿奖学金到2024年,17年时间,陈嘉澍带着加特兰走完了从技术追赶到技术引领的路。下一个目标是2028年占全球市场10%的份额。

这条路上没有捷径,每一颗芯片都是真刀真枪干出来的。

参考资料: 1. 新华网:《中国光子毫米波雷达技术取得突破性进展》2025年1月31日 2. 新浪科技:《载誉而归,加特兰创始人陈嘉澍博士亮相ICCAD-Expo 2024》2024年12月13日

迎客松配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。